数据茧语者

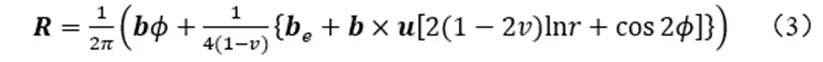

在透射电子显微镜(TEM)观察过程中,我们常常看能观察到大量位错线(图1),但如何准确区分其类型(刃型位错、螺型位错和混合位错)呢?本文将从分析原理、拍摄参数(g矢量)的选择与位错判定进行介绍。

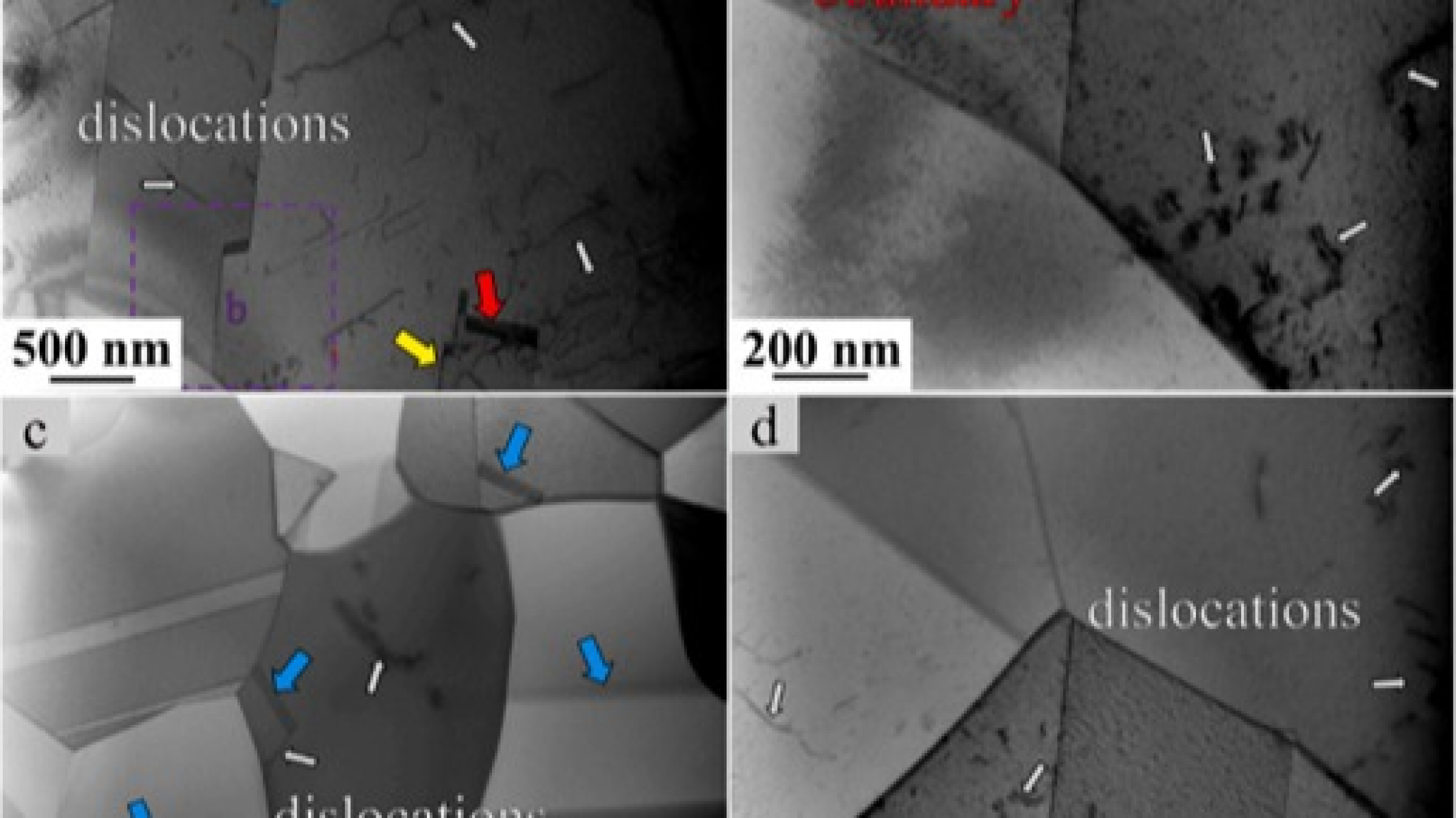

图1 常见透射电镜图中的位错线

(DOI: 10.1016/j.jmrt.2024.01.037)

分析原理

完整晶体中,若部分原子偏离平衡位置r0引发晶格畸变R,会改变入射电子束与晶面间的夹角θ,使缺陷区域与无缺陷区域满足布拉格衍射条件的程度不同,进而导致衍射强度差异,形成衬度——这正是TEM中能观察到缺陷的原因。对于缺陷晶体的矢量坐标r可以写为下式(1):

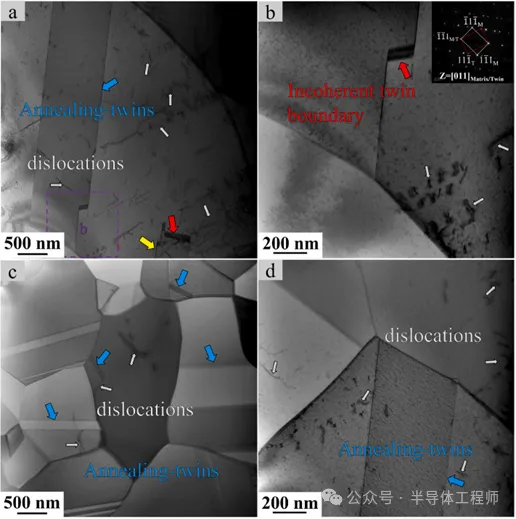

图2 缺陷处的晶体畸变函数R示意图

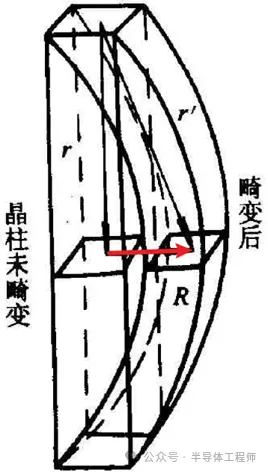

我们用φg描述缺陷晶体对衬度的贡献函数。对畸变后的晶体存在方程(2):

其中g为透射电镜下的可操作矢量,相位因子2πiS∙Z为完整(无畸变)晶体对衬度产生的贡献,另外一个相位因子2πig∙R 为缺陷对衬度产生的贡献,从而使得位错显像。

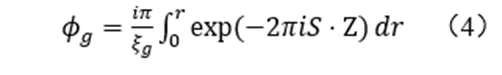

我们在研究位错时,通常是想知道位错的伯氏矢量b,因此我们引入R与b的关系为:

其中,be为刃型位错分量,u为位错线的单位矢量,v为泊松比。

从式(3)可以得出R正比于伯氏矢量b,所以在讨论位错成像时,通常用g ∙ b衬度。

在TEM观察过程中,通过控制并确定不同的g矢量,从而使得g ∙ b=n(n为实数)。因此,当我们控制矢量g与伯氏矢量b垂直时,即g ∙ b=0,从而使得g ∙ R=0。此时,晶体的缺陷贡献函数φg为:

其中,相位因子2πig∙R=0,幂函数的值为1。晶格畸变不参与衬度成像,从而使得缺陷不可见(消光)。因此,通过g矢量的消光规律确定b。

g矢量的选择与位错判定(FCC为例)

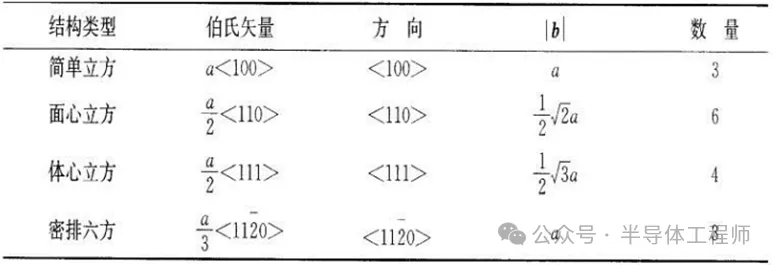

根据表1可知,面心立方的伯氏矢量为a/2<110>,共有12个伯氏矢量。

表1 典型晶体结构中单位位错的伯氏矢量

因此,因此我们需要绘制g矢量与伯氏矢量b关系表(消光表),如图3。

图3 FCC[001]带轴消光表(√为缺陷可见,×为缺陷不可见)

若观察样品的晶体结构为面心立方,我们在[001]带轴下根据上述消光表拍摄4个g矢量(如图4 红色箭头所示),通过判断缺陷的可见与否,确定缺陷的伯氏矢量b。

图4 g矢量示意图(红色箭头)

最后,根据位错线的方向u与b矢量的关系判断位错类型。

刃位错:b ⊥ u

螺位错:b // u

TEM实例分析

下面举一个TEM分析实例:

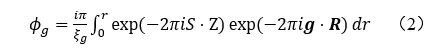

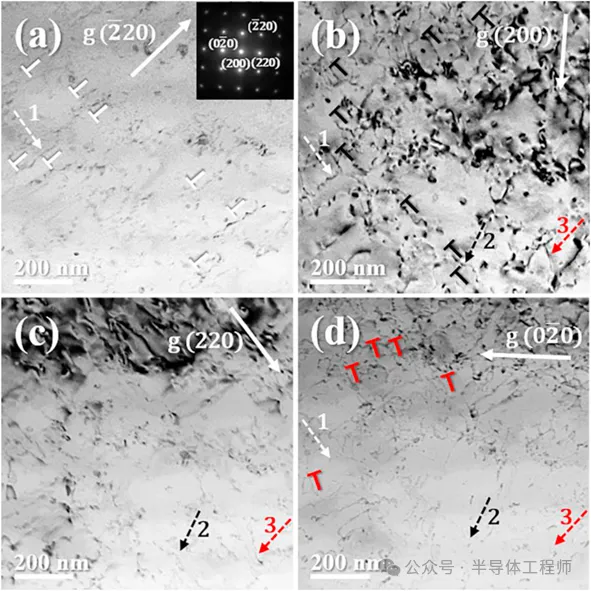

图5 铝合金[001]带轴下不同g矢量明场像

1、选择目标位错

选择几根“直线型”位错,如图中位错1、位错2、位错3

2、确定伯氏矢量

根据消光表确定伯氏矢量,如图 可知位错1在g=220时消光,在其他三个g矢量下是可见的。故位错1的伯氏矢量b为[1-10]

3、判断位错类型

根据位错线与g矢量间的关系可知,位错1的位错线方向平行于SAED图中的[-220]方向,因此u为[-220]。因此,b // u,所以位错1为螺位错。

来源于中材新材料