机械 π

一、AI快速发展,IDC进入新一轮发展周期

1. IDC为数字经济的载体,正进入新一轮快速发展期

数据中心为AI、云计算等新一代数字技术的算力载体。IDC(数据中心)是为租户/客户的计算机系统(包括服务器、存储设备、网络设备等)提供放置、电力、冷却、安全和监控等基础设施的专用场所,用于构建、运行和交付应用程序和服务,同时也用于存储和管理与这些应用程序和服务相关的数据的IT基础设施。数据中心是促进5G、AI、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体,对于数字经济增长具有重要助推作用。

数据中心产业进入新一轮快速发展期。近年来,随着云计算、AI、大数据等信息技术的快速发展,数据中心的算力需求呈现出爆发式增长。据华为《智能世界2030》报告预测,2030年人类将迎来YB数据时代(全球每年新产生的数据总量将达YB级别),全球通用计算算力将达3.3ZFLOPS(FP32),AI算力需求激增,2030年将达864 ZFLOPS(FP16),全球数据中心产业正进入新一轮快速发展期。

1.2 AI快速发展成为市场扩张的主要动因

AI发展推动算力需求提升,成为当前IDC市场扩张的主要动因。1)Scaling Laws及涌现仍是当前大模型能力提升的基础,AI模型能力提升依赖更大的训练数据量和参数量,对应更高的算力需求;2)大模型从基于文本向图片、视频、音频等多模态加速迭代。2024年12月,OpenAI发布视频生成模型Sora,谷歌发布Gemini 2.0,支持图片、视频和音频等多模态输入。训练模型的数据从单一文字数据发展到目前的图片、视频等多样化数据,均需要更强的算力处理;3)新兴AI应用场景不断涌现,如AI Agent、VR/AR、人型机器人等,人与模型的交互方式也不再局限于文本交互,用户可实现通过上传图片或视频来询问内容相关问题、通过语音指令与模型进行交流等,模型逐步切入大众的工作、生活场景,带来相关算力需求提升;4)Scaling向推理侧发展,OpenAI发布推理模型o1及o3,将更多计算资源应用于推理侧,赋予模型深度思考并解决复杂问题的能力。同时,新推出的模型数量激增,模型使用人数大幅上升,推动推理侧算力需求快速增长。

1.3 智算中心成为IDC发展的主要形式

依据应用场景划分,IDC可分为通用型、智算型以及超算型数据中心:1)通用型数据中心基于CPU芯片服务器提供的算力,主要用于传统的数据存储、处理和管理任务,对计算性能的要求相对较为均衡,包括一定量的计算、存储和网络传输能力;2)智算型数据中心基于GPU、FPGA、ASIC等AI芯片的加速计算平台提供的算力,主要用于人工智能和机器学习领域,通过大规模的数据训练模型,来实现智能化应用;3)由超级计算机等高性能计算集群所提供的算力,主要用于尖端科学领域,如行星模拟、天体物理、基因分析等。

随着AI的发展,智能算力的需求将成为未来数据中心发展最主要的驱动力。据中国信息通信研究院测算,截至2023年底全球智能算力规模为335 EFLOPS,预计到2030年将达52.5 ZFLOPS。智能算力需求提升将推动数据中心规模的大幅增长,据SemiAnalysis预测,全球数据中心容量将从2023年的49GW增长至2026年的96GW,新建智算中心容量将占增量的85%。

1.4 IDC逐步向高密度、高能效方向发展

智算中心引领数据中心向更高密度和能效的方向转型。在生成式AI广泛应用之前,数据中心服务商通常按照单机柜功率2-10KW的标准进行建设和部署。随着AI技术的飞速发展和对算力需求的增加,数据中心开始部署更多装有GPU的AI服务器以满足计算密集型任务,推动单机柜功率显著提升。据《数据中心行业投资与价值洞察》数据,全球数据中心平均单机架功率已从2017年的5.6KW/机架提升至2023年的12.8KW/机架,超算、智算中心的单机柜功率甚至超过30KW,预计未来单机柜功率还将进一步提升。

AI时代背后是强劲的算力需求,而算力的基石则是巨量的能源消耗。AI算力扩容需要大量电力、产生大量碳排放已是当前不可规避的重要问题。一次ChatGPT搜索的电力消耗大约是传统Google搜索的6-10倍,据国际能源署(IEA)预期,到2026年数据中心的电力使用量或将翻倍,达到650-1050TWh之间。面对全球数据中心能源消耗的急剧增长,各国政府正推动数据中心向绿色、可持续的方向发展,并对数据中心PUE进行限制。

二、中国及全球IDC市场迅速扩张

1. 中国AI市场快速提升

中国大模型数量及规模快速增长,日活迅速提升。据信通院《全球数字经济白皮书(2024)》数据,全球AI大模型数量达1328个,美国占比44%,中国占比36%,位居全球第二,预计到2028年全球大模型市场规模将达1095亿美元,中国大模型市场将达1179亿元。据AI产品榜数据,2024年12月豆包APP月活已达7116万,为仅次于ChatGPT的全球第二大AI应用,国产大模型与海外顶尖大模型的差距逐步缩小。

大模型加速迈向行业纵深,赋能应用场景。从行业看,金融行业是AI渗透率领先行业,AI+金融应用目前已覆盖产品设计、市场营销、风险控制、客户服务等环节,形成覆盖全生命周期的解决方案。AI医疗项目建设方式多样化,AI大模型可赋能医疗行业各个环节,例如AI疾病诊断、辅助药物开发、优化治疗方案等。工业制造领域,AI可推动生产管理自动化,实现提升生产效率、优化业务流程等。据沙利文预期,受行业AI落地推动,2023年中国行业大模型市场规模达105亿元,预计在2028年将达到624亿元,期间CAGR达42.82%。

2. 智算中心成为AI新基建

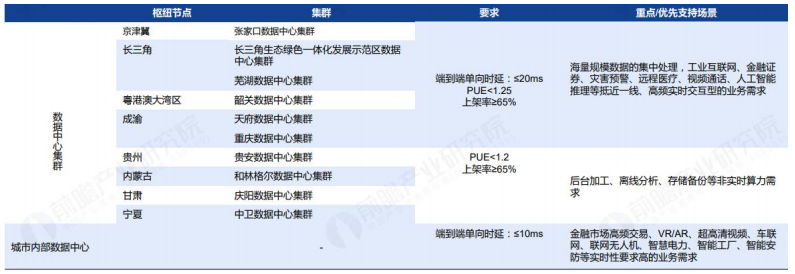

多项政策支持,算力布局持续优化。近年来,我国高度重视算力产业发展,相继出台了《全国体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等系列相关政策文件。目前,我国已形成“八大枢纽十大集群”的数据中心布局,东西部算力资源空间分布不均衡局面得到了较大改善,算力中心总体布局持续优化。

在算力需求暴涨、数据和模型资源稀缺、AI技术广泛落地背景下,智算中心成为地区AI智能新基建。据IDC数据,地方政府迅速推进智算产业建设,积极构建300-1000 PFLOPS(FP16)规模的大型算力节点,为AI大模型提供高效、稳定的运算服务。据科智咨询统计,截至2024年末,我国投产/在建智算中心总量已经超过500个,智算中心建设呈现加速趋势,相关市场需求广阔。

3. 中国数据中心市场规模高速增长

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策支持,中国内地数据中心市场规模持续高速增长。据中投产业研究院数据,2023年中国数据中心市场规模约为3636亿元,同比增长14.08%,预计市场将在2028年达5437亿元,未来五年CAGR为8.83%。2023年中国在用柜数量达842万台,同比增长29.54%,预计将在2028年达2000万台,未来五年CAGR为17.48%。随着各地区、各行业数字化转型的深入推进以及AI应用的逐步落地,中国内地数据中心市场规模预计将保持持续增长态势。

中国数据中心运营商因头部企业的资本和规模优势,呈现出向头部企业聚拢的趋势。据IDC数据,中国数据中心市场Top5服务商份额从2022年的48.8%提升到2023年的51.3%。头部企业往往能够进行更大规模的数据中心建设和技术投入,并投入更多资金、资源进行研发。同时数据中心市场往往具有较高客户粘性,头部公司凭借更广泛的客户资源使其在拓展市场方面具有更大优势。

4. 全球数据中心供求关系改善

全球主要数据中心市场整体需求端显著增长,预租率攀升至历史巅峰。智算中心,尤其是超大规模云服务的需求激增,促使多个市场空置率呈现下降趋势。据戴德梁行数据,至2023年底,多数成熟市场的空置率已跌破10%,核心区域达5%以下。预租赁空间的占比创历史新高,主要市场中60%至70%的租赁活动在设施建成前即已完成预订。

电力成为数据中心数据部署的关键挑战,数据中心租赁价格持续走高。考虑到有限的电力供应和配套设施,大多数租户选择续租现有合同,而不是寻找新设施,数据中心用户对运营商有着较高粘性。以美元计价,新加坡对于250至500KW需求的租赁价格位居榜首,达到每月315至480美元/KW。而在北美主要数据中心租赁市场,250至500KW需求的平均月服务费同比上涨了18.6%,达到每KW每月163.44美元。对于数据中心开发商而言,电力供应是核心考量因素。可再生能源进展、输电和配电电力基础设施以及可负担电力供应的情况继续影响数据中心运营商的选址决策。

4. 全球数据中心市场快速扩张

全球待建数据中心(包括在建和已规划项目)供应量快速提升,数据中心将继续保持高速增长。全球待建数据中心供应量可被视为反应未来市场供给情况的指标,这部分供应量将在未来三到五年内成为实际供应量。据DCbyte数据,截至2023年,全球待建数据中心的总规划供应量达37.8GW,相当于当前存量的一倍,预示着未来五年数据中心规模将保持快速增长态势。

受AI和高端计算推动,全球数据中心市场迅速扩张。据Astute Analytica预计,到2030年,AI工作用电量将占全球数据中心用电量的三分之一,AI数据中心将占数据中心总量的70%。据Fortune Business Insight数据,2023年全球数据中心市场达2192.3亿美元,将从2024年的2427.2亿美元增长至2032年的5848.6亿美元,期间CAGR达11.6%。其中,主机托管为最大细分市场,占比达35%。

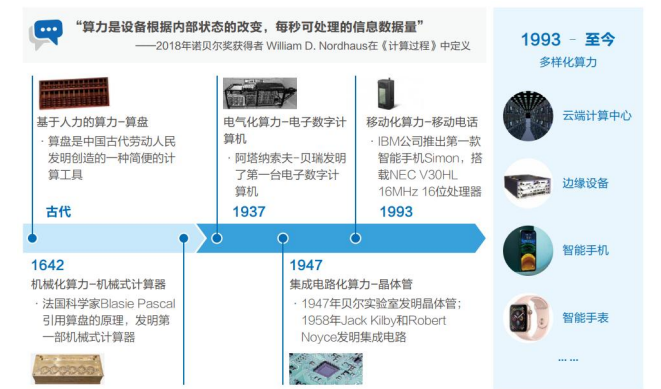

在芯片算力快速提升、日趋庞大的数据量共同支撑下,AI算法选代升级加速。AI的发展经历了很长时间的积累,其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动,而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段,算法、数据和算力构成了AI三大基本要素,并共同推动AI向更高层次的感知和认知发展。

算法方面,目前深度学习仍然是AI技术发展的主导路线,但是早期所使用的有监督学习方式由于受限于对大量标注数据依赖与理解能力缺乏,而且模型通用性较差,正逐步被新的技术所取代,在芯片算力的快速提升、日益庞大的数据量这两者的支撑下,新算处于加速迭代升级过程中。

三、云端计算进入高性能计算时代,大模型训练仍以GPU为主。

• 虽然AI芯片目前看有GPU、ASIC、CPU、FPGA等几大类,但是基于几点原因我们判断GPU仍将是训练模型的主流硬件。

• Transformer架构是最近几年的主流,该架构最大的特点之一就是能够利用分布式GPU进行并行训练,提升模型训练效率。

• ASI0的算力与功耗虽然看似有优势,但考虑到A算法还是处于一个不断发展演进的过程,用专用芯片部署会面临着未来算法更迭导致芯片不适配的巨大风险。

1. 英伟达强大的芯片支撑、生态、算法开源支持。

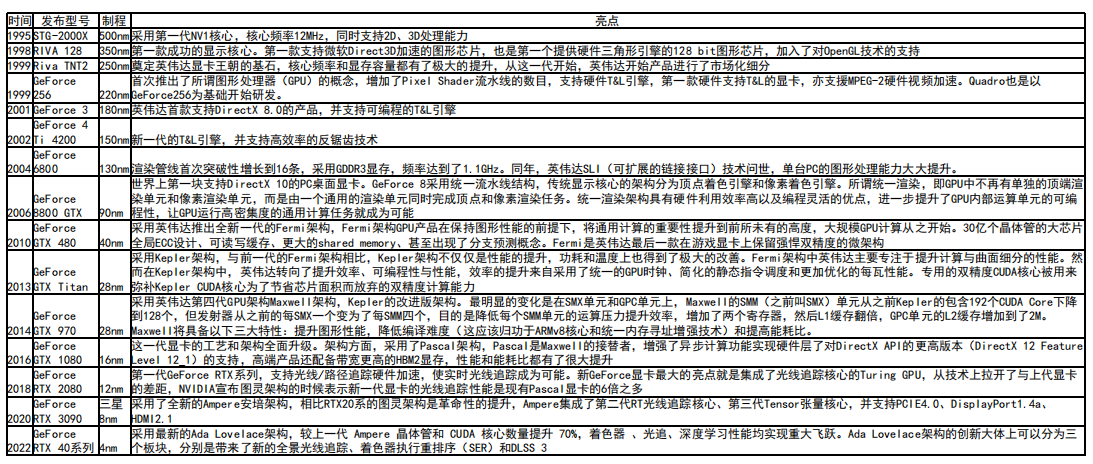

英伟达显卡发展历程

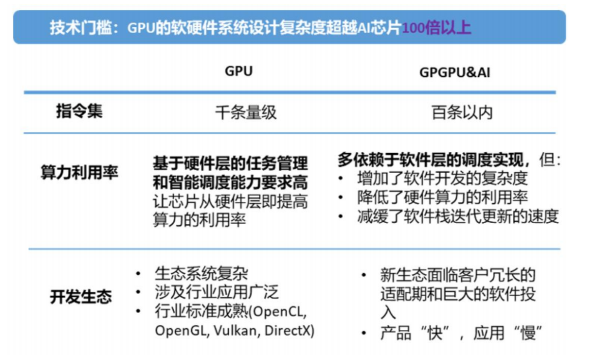

GPU与GPGPU的对比

GPU的核心价值体现在图形图像渲染,GPGPU的重点在于算力,虽然都是由GPU的架构演进而来,但所关注的重点有明显区别。

GPGPU架构设计时,去掉了GPU为了图形处理而设计的加速硬件单元,保留了GPU的SIMT架构和通用计算单元,使之更适合高性能并行计算,并能使用更高级别的编程语言,在性能、易用性和通用性上更加强大。

1.1 模型小型化技术逐步成熟,从训练走向推理,云、边、端全维度发展。

我们认为至少有四大投资主线应持续关注:

• GPU方面, 在英伟达的推动下,其从最初的显卡发展到如今的高性能并行计算,海外大厂已经具备了超过20年的技术、资本、生态、人才等储备,形成了大量的核心技术专利,而且也能充分享有全球半导体产业链的支撑,这都或是目前国内厂商所缺失的。

• 近几年在资本的推动下,国内涌现出数十家GPU厂商,各自或都具备一定的发展基础,但整体经营时间较短,无论从技术积淀、产品料号布局、高端料号性能来说,与国外大厂仍具备较大差距。

• 但国产化势在必行,国内相关产业链重点环节也积极对上游芯片原厂进行扶持,国产算力芯片需要不断迭代以实现性能的向上提升,后续持续关注相关厂商料号升级、生态建设和客户突破。

• AI在端侧设备应用普及是大势所趋。目前,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,A在云、边、端全方位发展的时代已至。除了更加广泛的应用带来需求量的提升外,更复杂算法带来更大算力的需求也将从另一个维度推动市场扩容。

• 数据的高吞吐量需要大带宽的传输支持,光通信技术作为算力产业发展的支撑底座,具备长期投资价值。

• chiplet技术可以突破单一芯片的性能和良率等瓶颈,降低芯片设计的复杂度和成本。

基于向Chiplet模式的设计转型,已经是大型芯片厂商的共识,相关产业链具备长期投资价值。

1.2 全球数据中心负载任务量快速增长

大规模张量运算、矩阵运算是人工智能在计算层面的突出需求,高并行度的深度学习算法在视觉、语音和自然语言处理等领域上的广泛应用使得计算能力需求呈现指数级增长。

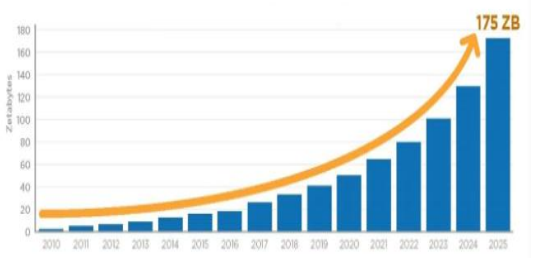

根据IDC的预测,从2018年至2025年,全球的数据增长量达到5倍以上,将从2018年的32ZB增至2025年的175ZB。中国将在2025年以48.6ZB的数据量及27.8%的占比成为全球最大的数据汇集地。

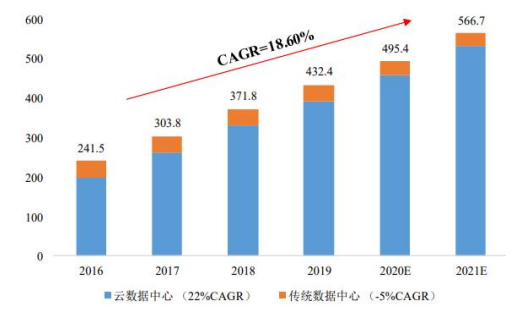

根据Cisco的预计,2021年全球数据中心负载任务量将超过2016年的两倍,从2016年的不到250万个负载任务量增长到2021年的近570万个负载任务量。

2010年至2025年全球数据量增长情况

2016年-2021年数据中心负载任务量变化

1.3 全球计算产业投资空间巨大

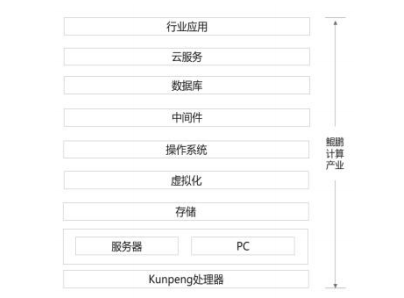

根据《鲲鹏计算产业发展白皮书》内容显示,数字化浪潮正重塑世界经济格局,数字经济正在成为全球可持续增长的引擎。

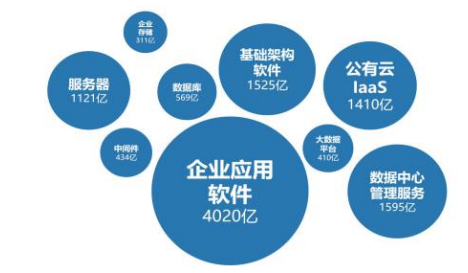

• IDC预测,到2023年数字经济产值将占到全球GDP的62%,全球进入数字经济时代。新的计算产业链将推动全球计算产业快速发展,带动全球数字经济走向繁荣。

• IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间1.14万亿美元。中国计算产业投资空间1043亿美元,接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。

鲲鹏计算产业定义

2023年全球计算产业投资额(美元)

1.4 预训练大模型对于GPU的需求

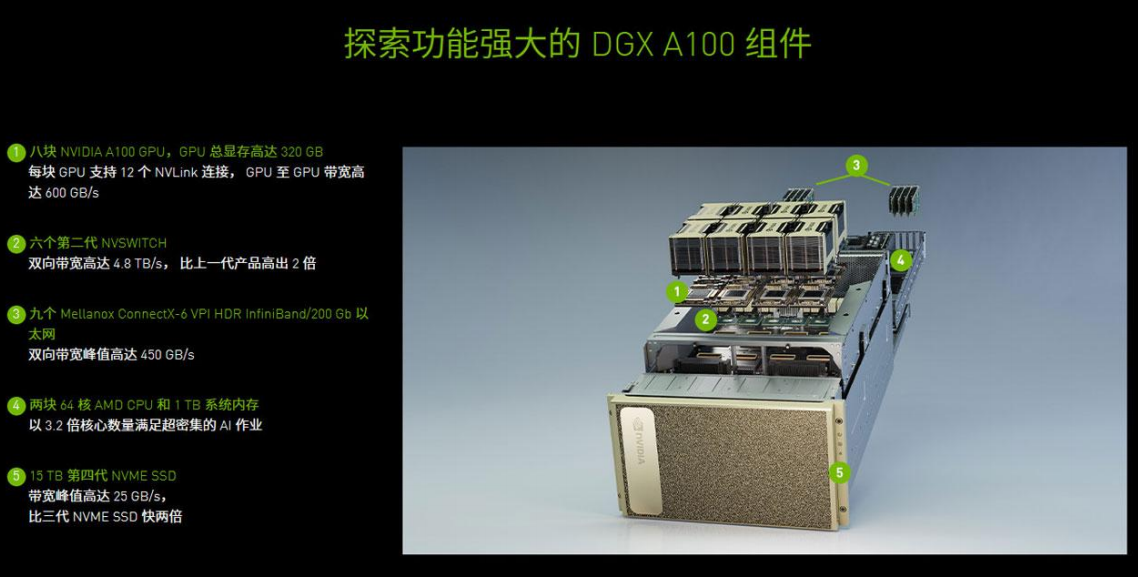

根据TrendForce的估计,2020年,GPT模型处理训练数据所需的GPU数量达到了20000左右。展望未来,GPT模型(或ChatGPT)商业化所需的GPU数量预计将达到30000个以上。这些均使用英伟达的A100 GPU作为计算基础。

根据中关村在线的新闻显示,目前英伟达A100显卡的售价在1.00~1.50万美元之间。英伟达还将A100作为DGX A100系统的一部分进行销售,该系统具有八块A100,两块AMD Rome7742 CPU,售价高达199,000美元。

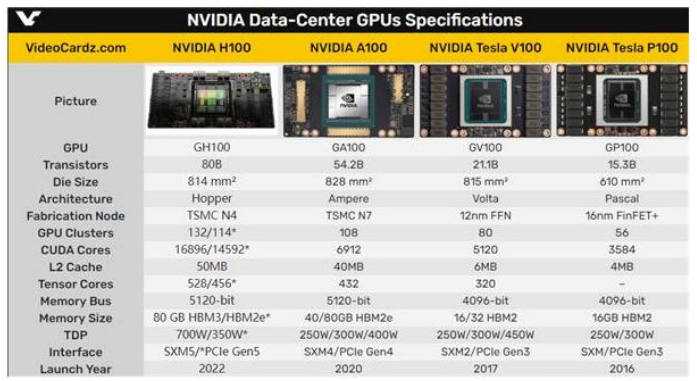

英伟达数据中心GPU对比

DGX A100组件

1.5 国内市场需求将保持高增长

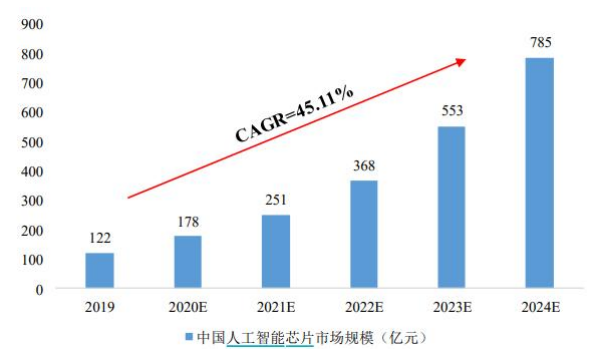

人工智能领域的应用目前处于技术和需求融合的高速发展阶段,在运算加速方面逐渐形成了以GPGPU解决方案为主的局面。根据前瞻产业研究院的数据,未来几年内,中国人工智能芯片市场规模将保持年均40%至50%的增长速度,到2024年,市场规模将达到785亿元。

聚集强大人工智能算力的智算中心是中国数字经济高速发展的产物,是一种新型的公共基础设施。国家已经出台了相关政策,并把智算中心列为“新基建”

中国人工智能芯片市场规模(亿元)

东数西算枢纽节点区域特点及布局思路

1.6 云计算及云部署方式

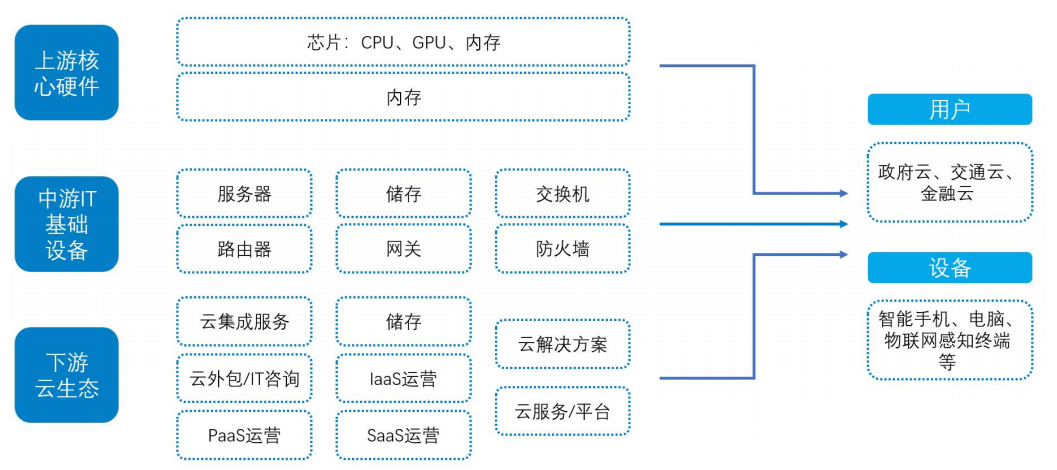

云计算广义的来说是厂商通过建立网络服务器集群,向各种不同类型客户提供在线软件服务、硬件租借、数据存储、计算分析等不同类型的服务。

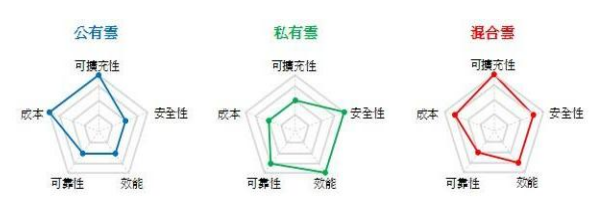

云计算按后台位置主要分为公有云、私有云(含政务云)、混合云三种形态。目前国内主流公有云如阿里云、华为云、腾讯云等。私有云如政务云、金融云、工业云、物流云等。

云部署方式分类

云部署不同方式对比

1.7 不同云部署方式的市场占比

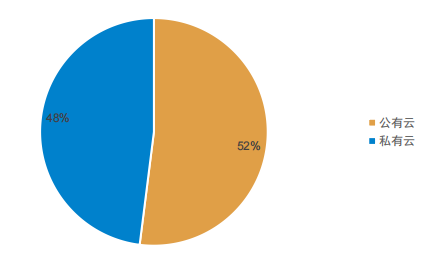

公有云是第三方提供的服务,而私有云是企业内建的供企业自身使用的云服务。根据中商情报网的数据,目前中国云计算市场中,公有云与私有云的市场规模相差较小,公有云占比较多,达52%;私有云占比48%。

从规模上来看,根据IDC的数据,2021年中国公有云市场达1853亿元。IDC预测,未来5年,中国公有云市场会以复合增长率30.9%继续高速增长,预计到2026年,市场规模将达到1057.6亿美元,中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。

中国公有云市场规模预测(亿美元)

中国云计算市场规模占比情况

1.8 企业上云持续向细分行业渗透

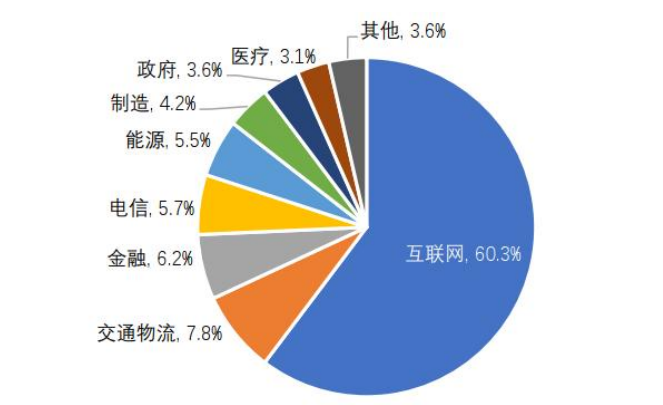

据Gartner公司测算,2015-2021年,全球政府和企业的云计算市场渗透率逐年上升,由4.3%上升至15.3%。云计算用户已经遍及互联网、政务、金融、教育、制造等各个行业。在中国,互联网行业是云计算产业的主流应用行业,占比约为1/3;在政策驱动下,中国政务云近年来实现高增长,政务云占比约为29%;交通物流、金融、制造等行业领域的云计算应用水平正在快速提高,占据了更重要的市场地位。

2018年中国云计算产业结构(按行业)

1.9 从“资源上云”迈入“深度用云”

基础云计算服务将向新一代算力服务演进。作为云服务的升级,人工智能、区块链、大数据、扩展现实等算力服务不断成熟,并呈现出泛在化、普惠化、标准化的特点。新一代智能算力服务形成数字经济的核心生产力,成为加速行业数字化及经济社会发展的重要引擎。

2022年中国云计算市场十大预测

1.10 信创从试点走向推广

根据经济参考报的分析,我国信息国产化的成长大致分为四个阶段:自1999年-2013年从无到有的核高基时代;2013年-2016年的“棱镜门”事件与去I0E;2016年-2018年的芯片半导体安全可靠时代;2018年底至今的大安全可靠,从党政军试点,关键行业金融、电信(运营商)、教育信、能源、医疗、交通、航空航天、建筑逐步推广,统称为’,中国一步一步的走出自己的新创产业。“2+8”

信创产业体系全景图

2023 年中国与全球计算机产业市场空间预测(亿美元)

1.11 公有云主要参与厂商

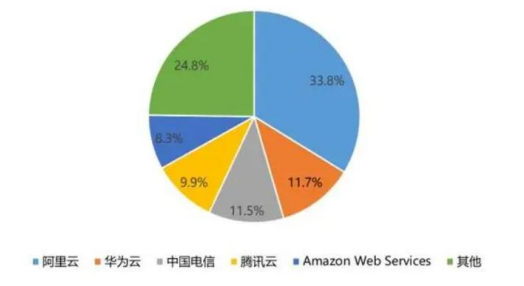

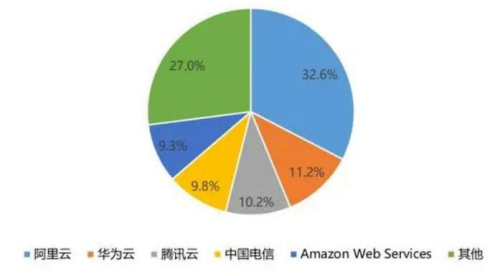

国际权威行业研究机构IDC最新发布《中国公有云服务市场(2022H1&;202202)跟踪》报告。报告数据显示:2022年第二季度,阿里云以33.8%排第一,然后是华为云、中国电信、腾讯云、Amazon Web Services,分别占11.7%、11.5%9.9%、8. 3%。

华为云在中国Top3云厂商中保持增速最快,位列中国公有云市场(laaS+Paas)第二,其中laas市场份额上升至11.7%,laaS+Paas市场份额上升至11.2%。

中国Top5公有云laas厂商份额占比(2022Q2)

Top5公有云laaS+PaaS厂商份额占比(2022Q2)

1.12 云计算产业链

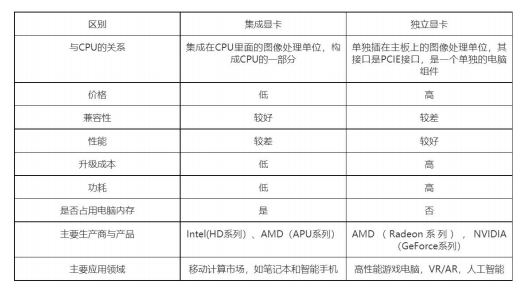

1.13 集成显卡与独立显卡市场份额

按GPU下游的不同应用,可分为终端GPU,服务器GPU,智能驾驶GPU以及军用显控等其他应用领域GPU。在终端GPU中分为集成GPU(集显)与独立GPU(独显),前者注重轻薄,后者注重性能输出。服务器等高性能需求场景下GPU以独立为主。

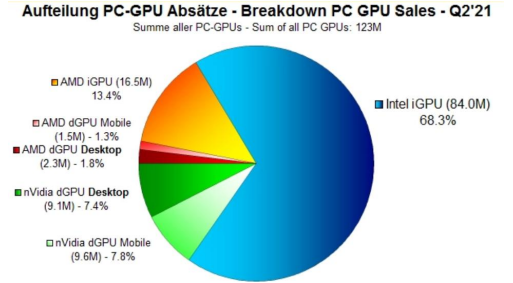

从量级上来看,集成显卡的出货量级最大,根据GPU行业调研机构JPR的公布的数据,2021年02,全球GPU出货量高达1.23亿,其中英特尔占据了68.3%的份额,AMD和英伟达分别维16.5%、15.2%。英特尔的高份额主要来源于其CPU和GPU的捆绑销售,即作为集成显卡的形式运行在PC当中。独立显卡则是英伟达一家独大。

GPU的分类

2021年Q2各厂商GPU出货量市场份额占比

3.13 独立显卡英伟达一家独大

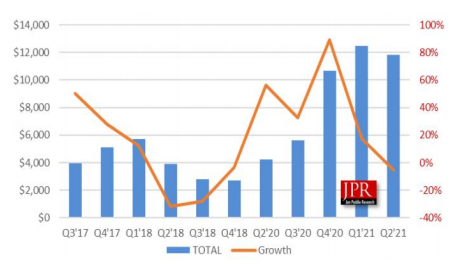

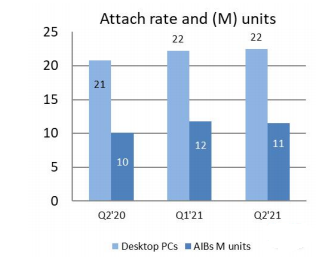

根据GPU行业调研机构jon Peddie Research(JPR)发布的报告显示,2021年第二季度,全球独立显卡市场销售额达118亿美元,同比增幅达到了179%,预计到2023年,整个市场将达441亿美元。 2021年二季度独立显卡的出货量约为1100万块,比第一季度的1200万块减少了2.9%(台式机市场同期增长1.2%),但对比2020年同期的1000万块大幅增加了13.4%,而同期台式机市场只增长了8.0%。 2021年第二季度的厂商份额方面,NVIDIA达到了80%,其次是AMD。

独立显卡市场规模(百万美元)

独立显卡出货量(百万块)

1.14 性能强大的H100

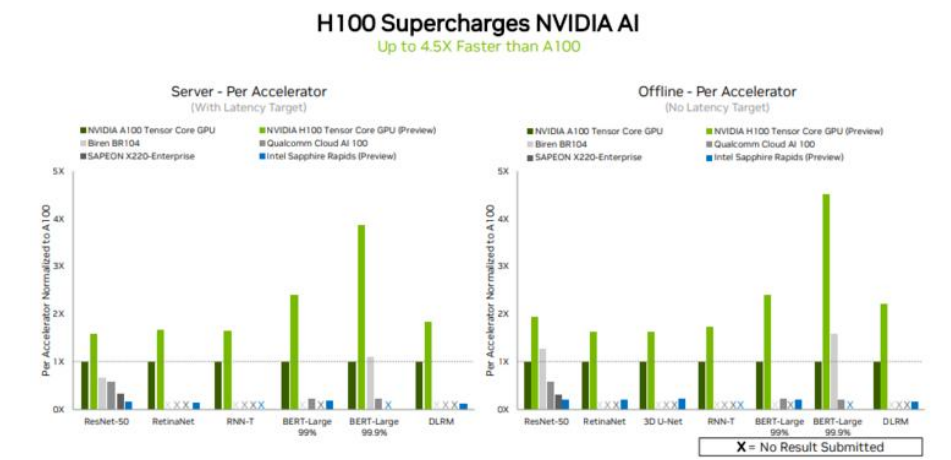

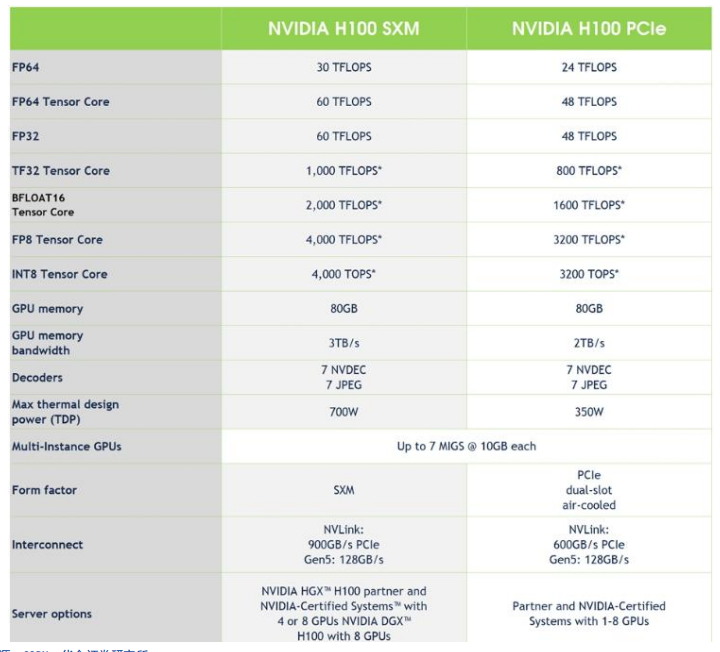

英伟达于2022年3月份发布基于新架构NVIDIA Hopper的H100GPU,H100采用Hopper架构,800亿晶体管,812的面积,台积电N4工艺,由800亿个晶体管组成,并采用了众多开创性的技术,包括强大的全新Transformer引擎和NVIDIA NVLink®互连技术,以加速最大规模的A1模型。根据MLCommons社区发布了最新的MLPerf 2.1基准测试结果,以NVIDIA A100相比,H100在MLPerf模型规模最大且对性能要求最高的模型之--用于自然语言处理的BERT模型中表现出4.5倍的性能提升根据新浪科技新闻,H100售价约24万人民币。

H100性能对比图

1.15 国产厂商两条发展路径:GPU和GPGPU

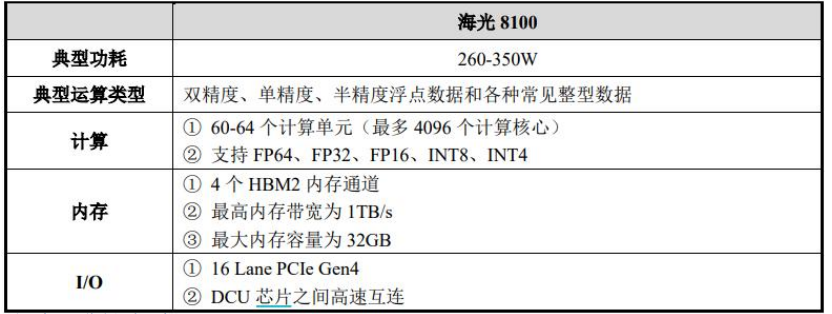

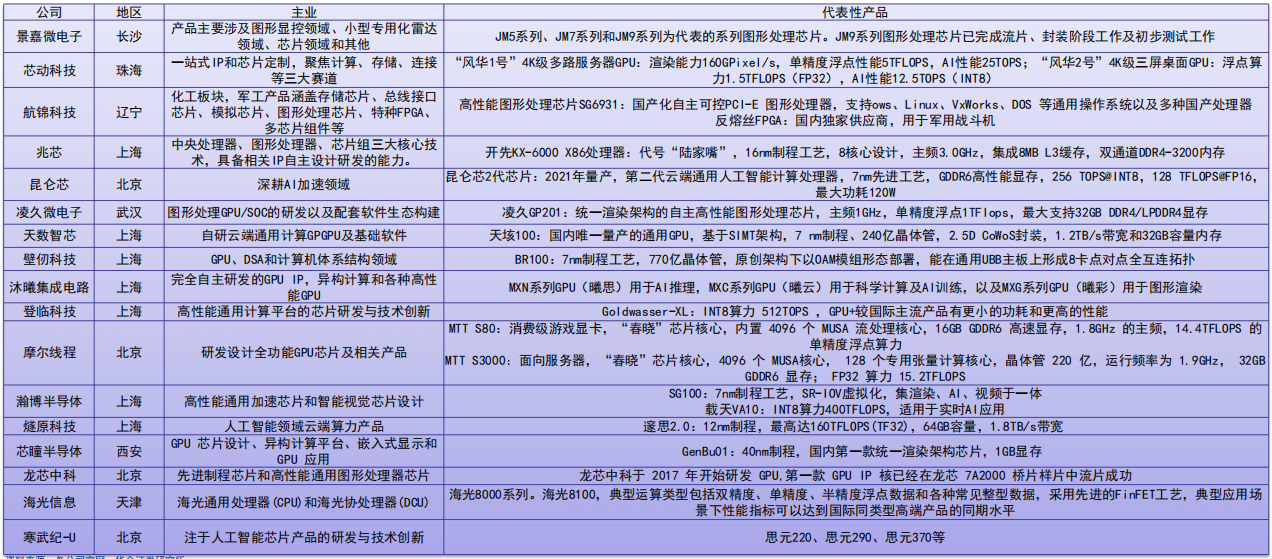

GPU技术上面向渲染和AI计算两大方向,国内厂商基本上也各自选择了两者中的不同方向进行突破,小部分厂商同时进行两个方向的技术布局。GPGPU方向的代表性厂商像海光、壁仞、沐、登临、天数智芯等,渲染路线的代表性厂商像景嘉微、摩尔线程(两个方向均有布局)、芯动科技等

1.16 先求有,再求好

国产GPU厂商真正的大量出现是最近几年的事情,从当前来看,大量企业属于初创期,无论是产品能力还是市场规模都无法和国外大厂相提并论,但是我们认为国内厂商当下是从0到1的阶段,先求有产品,能够通过产品逐步打开一定的市场,再求快速迭代,拉近与国外大厂的差距,并形成自身的竞争力。

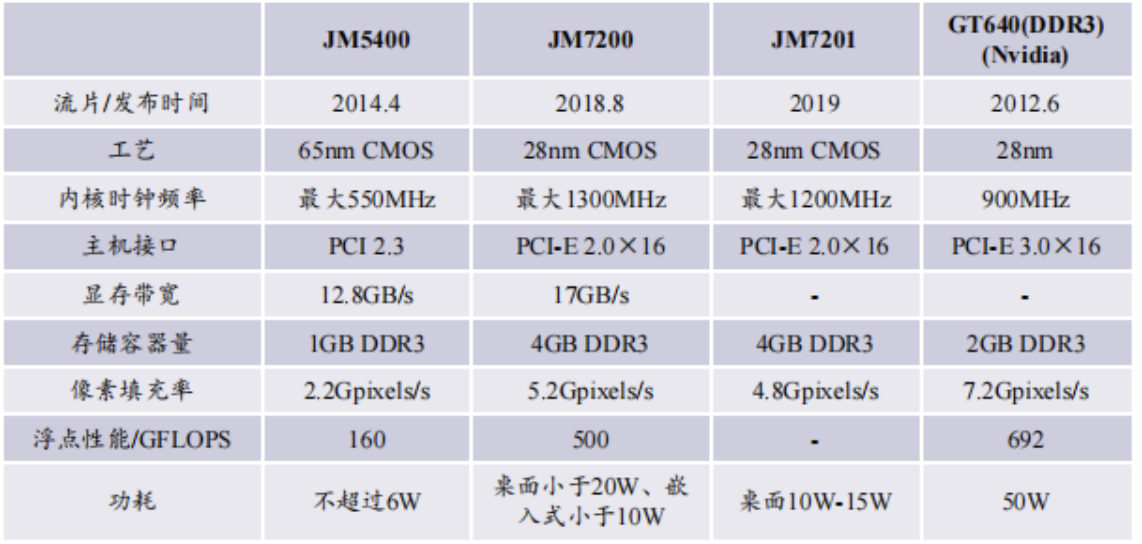

景嘉微已量产GPU产品与英伟达 GT640能对比

2021年上半年部分AI芯片企业融资情况一览

1.17 生态先兼容主流,未来将走向自建

对于GPU用户,产品性能是一个门槛,另一个门槛是易用性,这涉及到生态问题。国外大厂经过多年发展,已经形成了比较强的生态,国内GPU厂商在发展初期一般需要先兼容主流生态来尽可能提升自身芯片的易用性。

面向AI应用场景时,AI对于生态要求比较高,涉及框架、应用、模型的适配等,以英伟达为例,作为通用的DSA,拥有着广泛使用的编程生态,虽然在硬件的计算能效上会低于一些专用芯片,但是其较高的易用性大幅度降低了下游开发者的应用门槛。现在主流的深度学习框架基本都是基于CUDA进行GPU并行加速。

地平线天工开物开发平台

摩尔线程开发的CUDA 0N MUSA兼容方案

1.18 国产之路已开启,部分国产GPU设计厂商列表

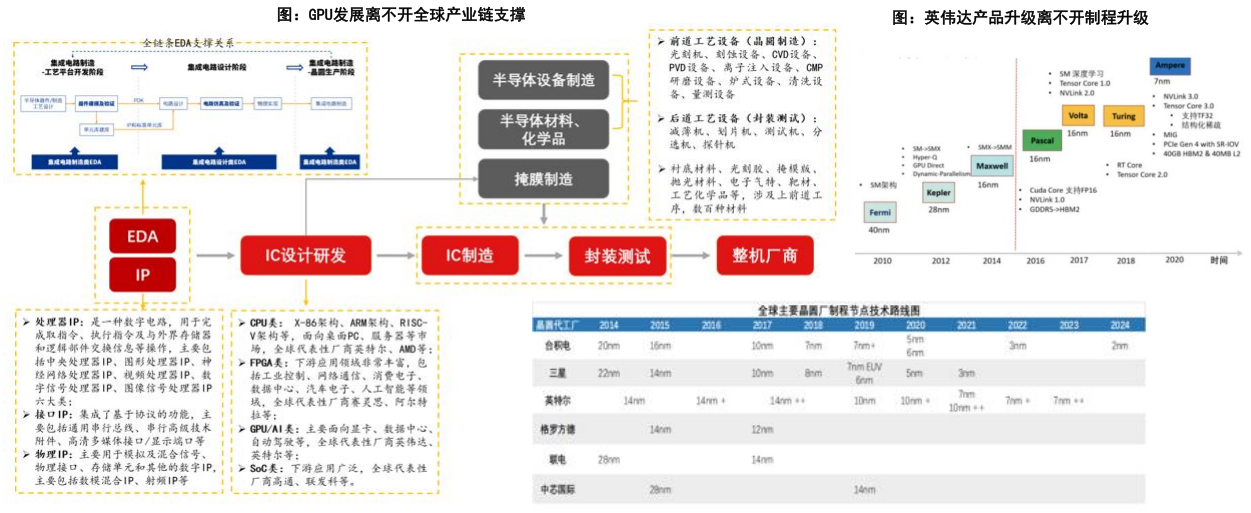

1.19 GPU发展离不开全球产业链的支撑

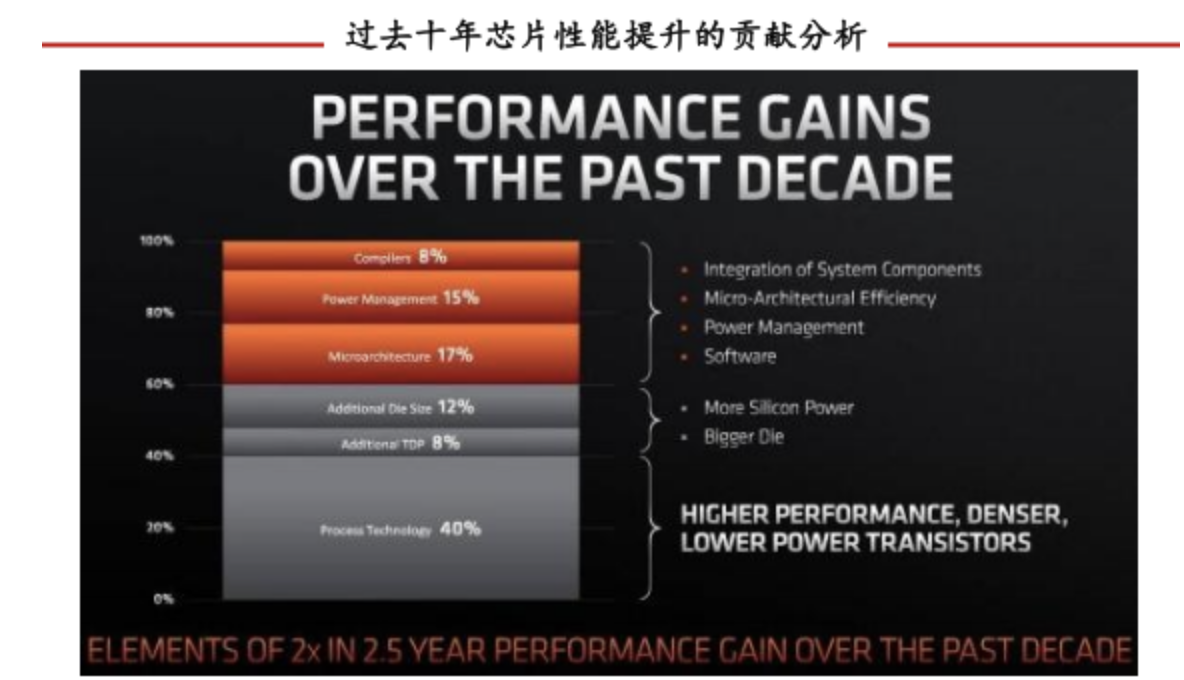

1.20 制程升级对于算力芯片性能提升具有较高贡献度

以过去十年CPU的性能大幅度提升为例,根据AMD的分析,在性能提升的贡献上面,制程工艺技术占40%,裸片尺寸和额外的TDP占另外20%,微架构电源管理和编译器构成了图片的其余部分。

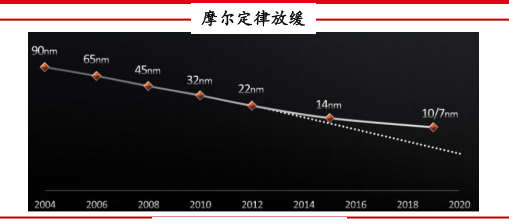

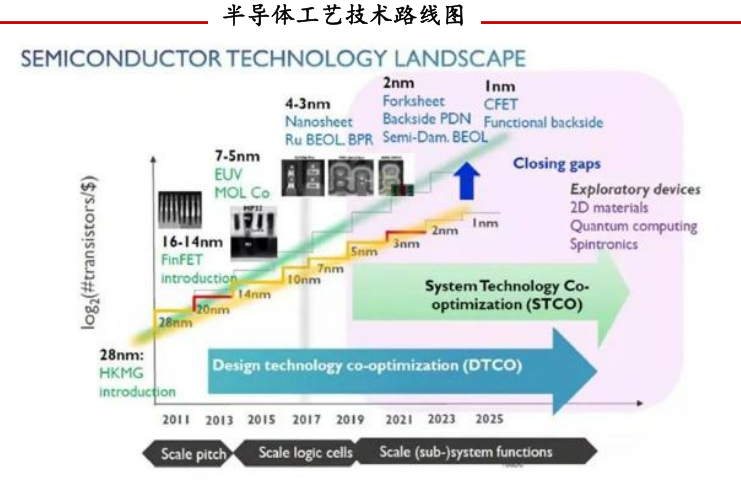

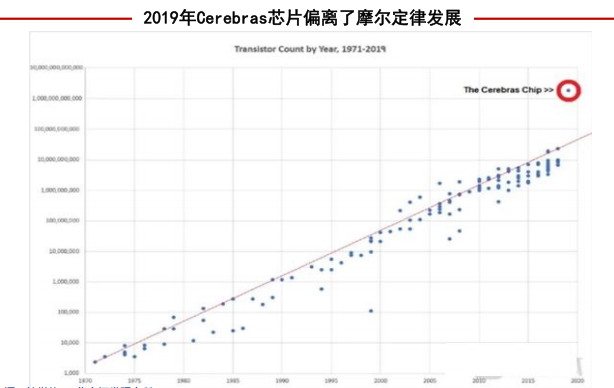

1.21 摩尔定律发展趋缓

2000年之前,每一代芯片的性能提升来自两个方面:一是按照Denard(登纳德)微缩效应,每代芯片的频率提升带来了40%的改进;二是每代芯片晶体管密度提升带来的体系结构的改进符合波拉克法则,即平方根级别的提升,达41%。将这两方面的性能提升叠加,最终得到1.97倍,于是每代会有差不多一倍的提升,而且,芯片晶体管密度的“摩尔定律”可换算成性能的“摩尔定律”。如今,“摩尔定律”已经越来越偏离最早的预测。

英伟达(NVIDIA)创始人兼CE0黄仁勋表示,以类似成本实现两倍业绩预期对于芯片行业来说已成为过去,“摩尔定律已经死了。”

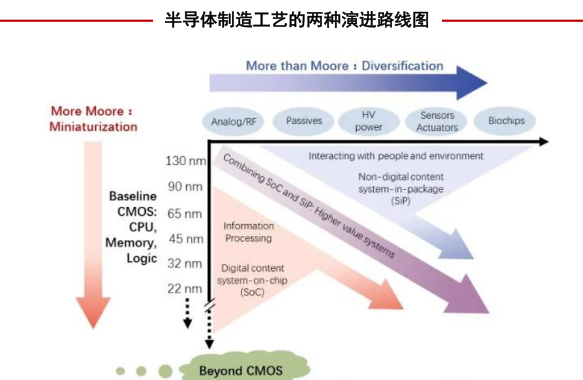

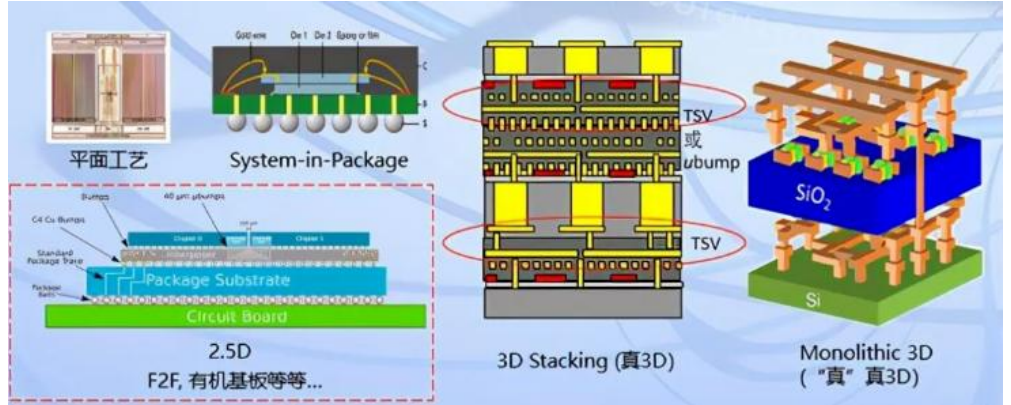

1.22 Chiplet技术潜力大

Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,chiplet是一种类似打乐高积木的方法,能将采用不同制造商、不同制程工艺的各种功能芯片进行组装,从而实现更高良率、更低成本。

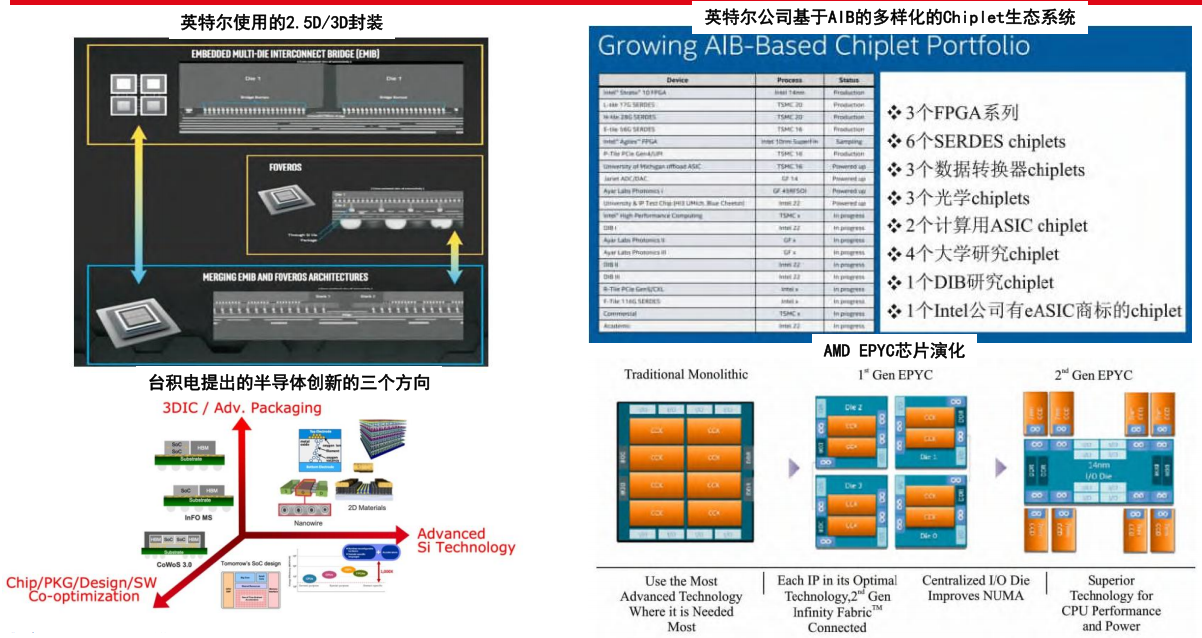

Chiplet技术可以突破单一芯片的性能和良率等瓶颈,降低芯片设计的复杂度和成本。基于向chiplet模式的设计转型已经是大型芯片厂商的共识。

Chiplet是芯片生产和集成技术发展趋势

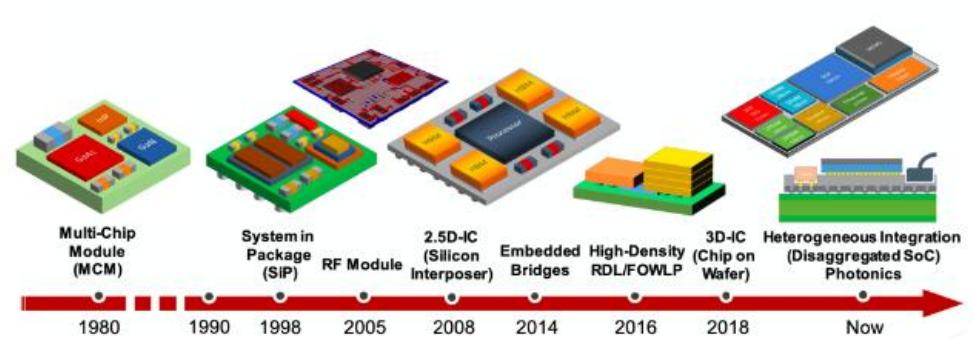

3.23 Chiplet技术发展历程

先进封装工艺包括倒装焊(Flipchip)、晶圆级封装(WLP)、2.5D封装(Interposer)、3D封装(TSV)、chiplet等。

根据Yole数据,2021年全球封装市场规模约达777亿美元。其中,先进封装全球市场规模约达777亿美元。其中,先进封装全球市场规模约350亿美元。预计到2025年,先进封装的全球市场规模将达到420亿美元,2019-2025年,全球封装市场的CAGR约8%。

芯片整合已演进至2.5D/3D及Chiplet封装

1.24 行业巨头推动,产业加速落地

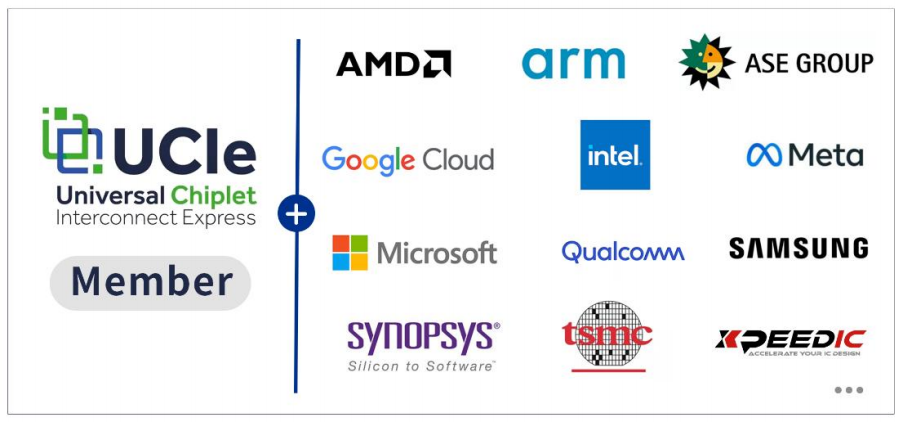

英特尔、AMD、Arm、高通、台积电、三星、日月光、google云、Meta(facebook)、微软等十大行业巨头成立了Chiplet标准联盟,正式推出了通用Chiplet(芯粒)的高速互联标准“Universal chiplet Interconnect Express'简称“UCle”,旨在定义一个开放的、可互操作的标准,用于将多个硅芯片(或芯粒)通过先进封装的形式组合到一个封装中。

中国计算机互连技术联盟(CCITA)秘书长、中科院计算所研究员郝沁汾接受媒体采访时表示,中国可以采用28nm成熟工艺的芯片,通过Chiplet封装方式,使其性能和功能接近16nm甚至7nm工艺的芯片性能。

1.25 采用Chiplet技术的产品不断出现

1.26 算力两大演进方向:更大算力&更多样化应用

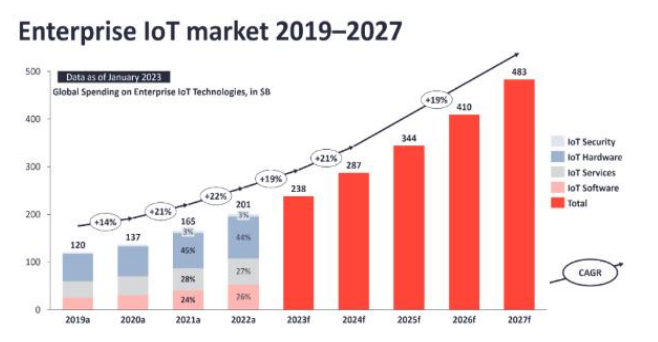

据IDC预测数据,伴随万物感知、万物互联以及万物智能时代的开启,2025年全球物联网设备数将超过400亿台,产生数据量接近80ZB。预估未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长,到2025年整体规模将达到3300EFlops。超过一半的数据需要依赖终端或者边缘的计算能力进行处理。

市场研究机构loT Analvtics发布了全球企业物联网支出的跟踪研究报告,报告显示,过去的2022年,全球各行业企业在物联网方面的支出2010亿美元,同比增长了21.5%。在2022年全球经济低迷、疫情打断正常生产的影响下,能实现这一增长实属不易。预计到2027年,企业对物联网的支出将达到4830亿美元

loT市场预测

多样化是算力发展的另一个维度

1.27 存量替代与增量成长并存

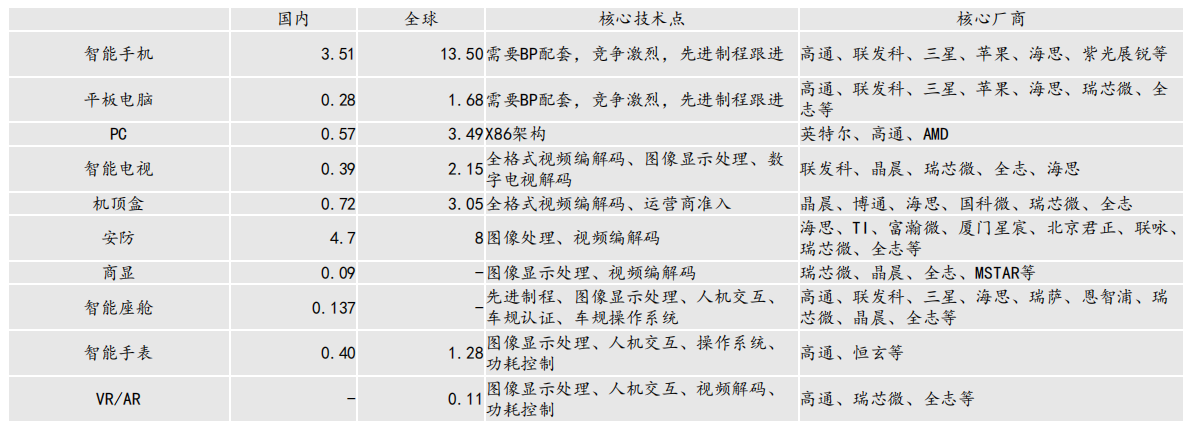

整体来看,处理器芯片下游应用广泛,既包括消费电子如手机、平板、扫地机器人、无人机等,又包括各种类型的行业应用如安防、商显、工业等。对于处理器芯片需求的增长有两个维度,一方面是出货量增长带来的,一方面是性能持续升级带来的。而对于国内芯片厂商来说出货量的增长又可细分为两个维度,一方面是国产替代带来的,另一方面是下游需求增量带动的。

终端应用场景主要市场出货量和供应情况概览

1.28 高吞吐量离不开高速传输

中国联通于2019年在行业内首次发布算力网络白皮书,率先倡导算力网络概念,提出算力网络是云网融合新发展阶段从网络角度看,算力网络是面向计算和智能服务的新型网络体系,“IPv6+”和“全光底座”是算力网络的技术基石;从算力和服务角度看,算力网络是网络化的算力基础设施,是依托网络构建的多样化算力资源调度和服务体系,是数字基础设施服务的新形态。

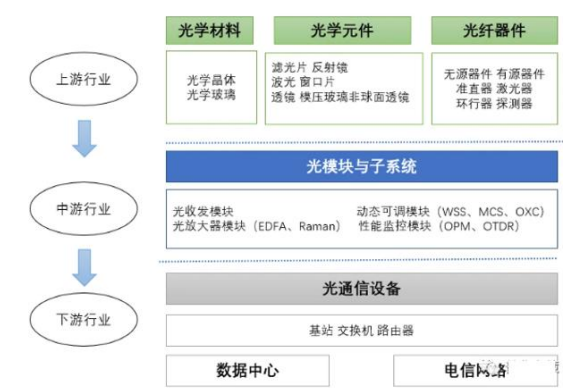

光纤通信网络是信息基础设施重要组成和关键承载底座,国家“十四五”规划、信息通信业“十四五”规划等对于光纤通信网络的未来发展高度重视,千兆光网发展、骨干网演进和服务能力升级成为重点内容。

图:全光算力网络是实现高品质、高安全、高可靠的算力业务传送的关键所在

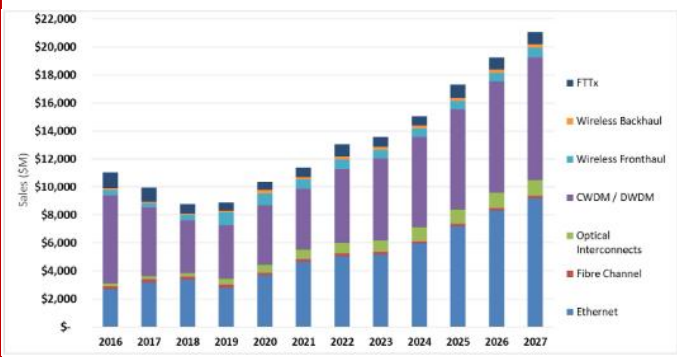

1.29 光通信前景可期

光取代电作为信息载体是未来的趋势,从光通信到光芯片,光将渗透到人们生活的方方面,这一进程正在加速;面临海量的数据需求的场景下,电的进化在变弱,光的技术在变强。光和电,都是信号承载的载体,相对于电通信,光通信的优点包括传输速率高、能耗效率高、无信号间干扰等。

Lightcounting认为,光模块市场在2020年和2021年分别增长17%和10%之后,2022年有望再次实现收入的强劲增长

预期14%。不过,预计在2023年将放缓至4%,然后在2024-2025年恢复。

光通信行业市场

光通信产业链

转载自 AI云原生智能算力结构